|

第2回 |

| 2003年12月18日 ゆうこ |

|

<その2> |

今回は浜大津こだわり朝市で出会った 朽木村雲洞谷とちもち保存会の「栃餅」 |

|

|

(河合廣茂さん) お2人ともなんといい「顔」をされているんでしょう。そういえば、朽木のお年寄りは皆さん幸せそうな顔をされているんですよ。ほんとに。 |

(河合廣茂さん) 「いやあ、売れるからちっとも大変やないんです。みな買うてくれますから、寝んでもやれるんです。楽しいんです」 |

|

|

|

(この写真は第2回目の朝市のもちつきです) |

(杉原みつさん) 「栃の実は、舌がビリビリするほどの栃の実じゃないといい栃餅ができないの」 と、教えてくれました。 ぺったん、ぺったん 近づきすぎると、合いの手の水が飛んできます。ひと昔前までは、どこの家でもこうして餅をついていたのになぁ。と子供の頃を思い出しました。 河合さんと杉原さんは、慣れた手つきであっという間に餅をつきあげてしまいました。 つきあがった栃餅にはおいしい小豆あんをかけていただきます。栃餅の少しクセのある味とあんこが絶妙で実においしいんです。 |

たくさん集まってきたお客さんは、「あんこ、もっとたっぷりかけてよ」と注文しながら、つきあがった餅はまたたく間に売れていきました。 |

|

| これは、楽しい。 河合さんが寝んでも皆が喜んでくれるから大変やないんです。とおっしゃった意味を実感しました。 朝市が楽しいのは、販売しているほうも同じなんだな。 |

|

続いては、 大津市・小川酒店さんの「近江の地酒」 |

|

|

|

威勢のいい大きな声でたくさんのお客さんを集めているのは、小川酒店さんの、左から、幡郁恵さん、布施明美さん、永野麻也子さん、そして永野さんの息子さんです。 何やら試飲のお客さんでにぎわっています。 |

|

|

| とお客さんの声が聞こえます 「こっちはどんな味ですか?」 そこへ永野さんの説明が入ります。 |

|

|

| それを思い浮かべながら聞き入っていると、つい飲んでみたくなるような、本当に表現が上手なんです。 お酒の味を表す言葉ってなんて、詩的、抒情的、感傷的なんでしょう。 だって聞いているとほんとに感心しますよ。 たとえば・・・ ・いさぎよい味 ・はかなく消える甘さ ・すがすがしい味 などなど おもしろいですね。それだけお酒というのは、人の人生の折々に深く関わりを持っているものなんだという事でしょうか。 そういえば、「うれしい酒」とか「悲しい酒」とか演歌などにはお酒の言葉はよく使われていますね。 我が家にはお酒を飲んで、人生を語るということなどは全くありませんが、この年の瀬に、小川酒店さんのこだわりの地元のお酒を飲んで1年を振り返り、新年を祝うというのもいいですねぇ。 |

|

近江の地酒のほかにも三年熟成しょうゆ、さしみこんにゃく、豆腐、古代米の酒粕など、とってもこだわった商品が色々ありました。 説明を伺っていたら、ふと立ち寄った三年熟成しょうゆの大ファンの奥さんも加わって説明して下さいました。 「このしょうゆはね、この前、○○○の料理ショーでやってはったよ。これで煮炊ものしてみい。おいしいでえ。ほんま!わたしもいつもつこてるんよ」 |

| しょうゆのおいしさをひとしきり語って下さって、大いに盛り上がりました。という具合に、小川酒店さんのお店は、ワッハ、ワッハと笑いの絶えない元気なお店です。 なによりも素敵だなあと思ったのは、売る側の人が、扱っている地元の商品に心からほれ込んで、自信をもっておすすめしているところです。 売る人も買う人も皆んなで地元のものを愛して、食して、飲んで、応援していきましょう!という気持ちが伝わってきました。 みなさんも小川酒店さんのコーナーへ行かれましたら、どしどし質問して、楽しくお買い物をして、3人さんのお話に酔いしれて下さい。 |

|

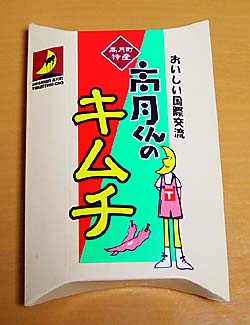

続いては、 高月町ルナハウスの「高月くんのキムチ」 ご紹介いただくのは、高月町ルナハウス所長の富田東作さんと娘さんの畑野真美さん親子です。 |

|

|

(富田東作さん) 「高月町とキムチの関わりというのは江戸時代にさかのぼります」 「江戸時代に、豊臣秀吉がずいぶん朝鮮半島を荒らした後、関係を修復されるということがありました。その時に雨森芳洲さんという儒学者がおられまして、今でいう外交官として、まことの心をもって外交するということに一生けんめいになられましてね」 |

| 「当時は朝鮮通信使といいまして、韓国のソウルから釜山までは陸路、釜山から長崎県の対馬経由で福岡、さらには瀬戸内海を船で大阪まで、そして滋賀県には朝鮮人街道というのがあるのをご存知ですか?通信使の方が守山から中山道を離れて、彦根に通じる道を延べ12回にわたって通われたのです」 | |

| 「その江戸時代に活躍されました『雨森芳洲』さんという方の生まれた土地が、高月町雨森(あめのもり)という土地なんです」 「ですから20年ほど前から芳洲さん出生地の高月町、対馬の厳原町、韓国の釜山市などで親善活動が始まりました」 「毎年夏休みには韓国から中学生が、高月町の雨森というところに来られまして、民泊したり交流しています」 「そこでそういう交流の中で韓国といえばやっぱりキムチ。私達になじみがあって大衆的ですからね」 |

|

| 「このキムチ作りにあたっては、韓国まで学びに行って、大阪や県内の専門家や大学教授からも本格キムチ作りを学んで商品化された、高月町自慢のキムチです」 「高月町のキムチは本格的に漬け込んで発酵させたもので、浅漬けではありませんよ」 「高月くんのキムチは白菜、大根、人参など地元の野菜に唐辛子や網えびや烏賊、餅米粉、にんにくを素材として味付けはりんご、天然塩、砂糖、蜂蜜を使い、化学調味料は一切使用していませんし、乳酸菌と繊維質がたっぷり入った健康食品です」 |

|

|

キムチはその日に食べればサラダ感覚で召し上がっていただけます。 3日、4日経って食べると一番おいしいです。が、 1週間ぐらい経つと少し酸っぱくなります。 わたしなんかは少し酸っぱいほうが好きです。 キムチは漬物としての食べ方と調味料としての食べ方があります。 うどんに入れたり、チャーハンに入れたり、 豆腐とキムチチゲ鍋にしたり 少し酸っぱくなったものは豚キムチにぴったりですよ。 どうぞお試し下さい。 |

| 高月町ルナハウスでは、体験学習教室の施設があって、11月〜春までのキムチ作りシーズンには、10名以上でキムチ作りを体験できるそうです。私達も家庭で本格的なキムチを漬けることができるようになるなんて夢のようですね。 浜大津こだわり朝市ではキムチ鍋を味わうことができました。この寒い季節に体があたたまるし最高においしかったです。そして、雨森芳洲さんのお話も親切に説明して下さって、とても勉強になりました。雨森(あめのもり)にもぜひおじゃましてみたくなりました。 |

|

(つづく) |