西川嘉右衛門商店会長

| 西川嘉廣さん 西川嘉右衛門商店会長 |

|

|

| 第33回 | 染めてもヨシ! |

| 2002年3月28日 菱川貞義 |

| 年が明けた2002年1月20日(日)、滋賀県に行く用事があり、ヨシ博士にもお会いすることができました。今日は西川夫人もいっしょです。 |

||||||||||||||||||||

|

西川さん、たねやの額田さんがおっしゃっていた岡田さんの連絡先を知りたいんですが。 西川さん 「その方なんだが、今朝連絡をとってみたら、今日なら会えるとおっしゃっているんだ。」 ええっ!?本当ですか?もうこれから会えるんですか! |

|||||||||||||||||||

| 西川さん 「少しここで話したら出かけるとしよう。」 そうだ。ヨシ染めの話もお聞きしたいと思っていたんです。 |

||||||||||||||||||||

| 西川夫人 「まだ発表できるところまでいってないんです。」 このコーナーでもっとはやく紹介しなきゃいけなかったんですが、この方がヨシ博士の夫人、西川南風子さんです。 |

|

|||||||||||||||||||

|

西川さん 「ヨシ染めは試行錯誤しているところなんや。」 実験で染めたものを少し見せてもらいました。 |

|||||||||||||||||||

| 西川夫人 「これなんです。」 うわぁ。きれいな色だ!ヨシのよさがでている感じ。 西川さん 「実はこれは、商品化されるんや。」 |

|

|||||||||||||||||||

|

えっ、いつですか? 西川さん 「という夢があるんや。」 西川夫人 「青いのや枯れたのとか、いろんなヨシの葉を試してるんです。そして、媒染したり、布を変えたりもして、何がどうなるかいろいろ試しているんです。」 なんか、目にいいというか、いい色ですね。 |

|||||||||||||||||||

| 西川夫人 「あと、麻と木綿に染まるようになると手軽な感じになると思います。」 西川さん 「いまは絹ばっかりだからね。」 西川夫人 「これは角萩を使いました。ちょっと何か雰囲気がちがうんです。」 |

|

|||||||||||||||||||

|

西川さん 「ヨシといっしょに生えているやつ。こういうのがいろいろあると、ヨシ商品開発プロジェクトのメンバーも何か新しいアイデアを思いつくかもしれんな。」 西川夫人 「うちはヨシをそのまま使ってもらえばラクでいいんですけど、こういうものもいいかなと思って。」 |

|||||||||||||||||||

| 組み合わせもいろいろ考えられますね。ヨシをそのままとヨシ染めした布を使って何かインテリアグッズとか。正直、ヨシ染めってとてもきれいですね。これも何か生かせないともったいないです。 |

|

|||||||||||||||||||

|

(次回につづく) |

||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||

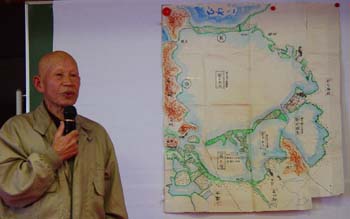

| 2月11日(月・祝)の「西の湖宝さがし」のイベントは、ヨシ刈りは残念ながら雪のため中止になりましたが、ヨシ博士をはじめたくさんの方からのヨシへの思いやメッセージを聞くことができました。 |

||||||||||||||||||||

| 西川さん 「刈り子さんは熟練の技を必要とするたいへんな作業です。でもヨシの需要が無くなり、後継者不足もあり、ヨシが水質を浄化するとかいって、ヨシ刈りをして、ヨシを育て守るといってもムリがある。刈り子さんはもはやレッドデータブックに載ってもしかるべき存在になっている。刈り取ったあとをどう利用するかが問題。昔はスダレ、衝立、ヨシ葺きなどうまく利用されていた。いま一番大事なことはヨシの使い道。新規の用途開発をしていく。ヨシ刈りの人件費に見合う、ヨシ刈りが仕事として成り立っていくためのヨシ活用が求められている。」 |

||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||

| 丹波さん 「環境問題は“いのち”にかかわる重要な問題。ヨシも“いのち”にかかわっている。だけどヨシを守る人がどんどん減ってきている。ヨシを刈ってヨシを焼いて豊かなヨシ原を守ってきたものが崩れていっている。これをどうして守っていったらいいのか。もうひとつ、山の問題。山もボランティアをしないと山が守れなくなっている。ヨシや山を守ることにチャレンジしていきたい。そうすることで川をきれいにし、西の湖をきれいにし、琵琶湖をきれいにすることにつながっていく。」 |

|

|||||||||||||||||||

|

竹田さん 「ヨシ条令の翌年からはじめたヨシ刈りボランティアは11年目になる。ヨシ原はほんとに少なくなったが西の湖では100ヘクタールあり、琵琶湖の半分くらいもある。昔はほとんど全部刈ってたが、いまはほとんど刈られていない。自然の陸ヨシ、水ヨシに比べて、人間が刈っているヨシは浄化能力が数倍もある。そして、こういうヨシ刈りボランティアを通じて環境に目を向けることにもつながっていくと思う。」 |

|||||||||||||||||||

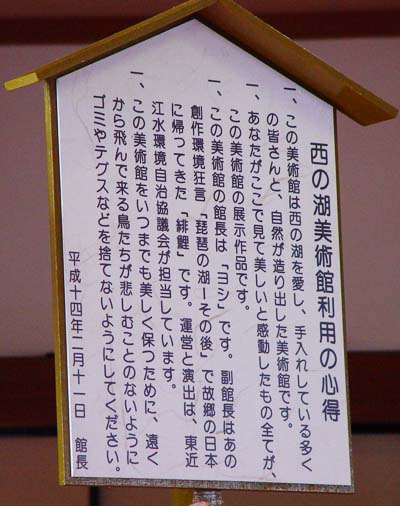

| 重野さんからは以前に紹介した西の湖美術館構想について、堤さんからはヨシ舟づくりについてお話がありました。ほかに奥田さんから昔と今の西の湖の自然の豊かさのちがいについてなど、いろんな話がありましたが、いずれきちんと取材したいと思います。 |  |

|||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||

|

Copyright (C)2001 Biwako

Shimin Kenkyusho all rights reserved

|

|||